最終的に、分蜂群の感受性が高まるのは、個体数が少ないことに起因します。分蜂群は、防御、体温調節、一般的な清掃に利用できる働き蜂の割合が少なく、害虫に圧倒されたり、環境の変化によってストレスを受けたりしやすくなります。この小規模な性質は、特に治療薬の適用に関して、養蜂家の管理における誤差の許容範囲を狭めます。

核群が本質的に弱いわけではなく、利用できる資源が少ないことが核心的な問題です。個体数が少ないということは、数十匹のハチノスツヅリガから薬剤のわずかな誤算に至るまで、あらゆる問題が、完全なサイズの巣箱に比べてはるかに大きな相対的影響を与えることを意味します。

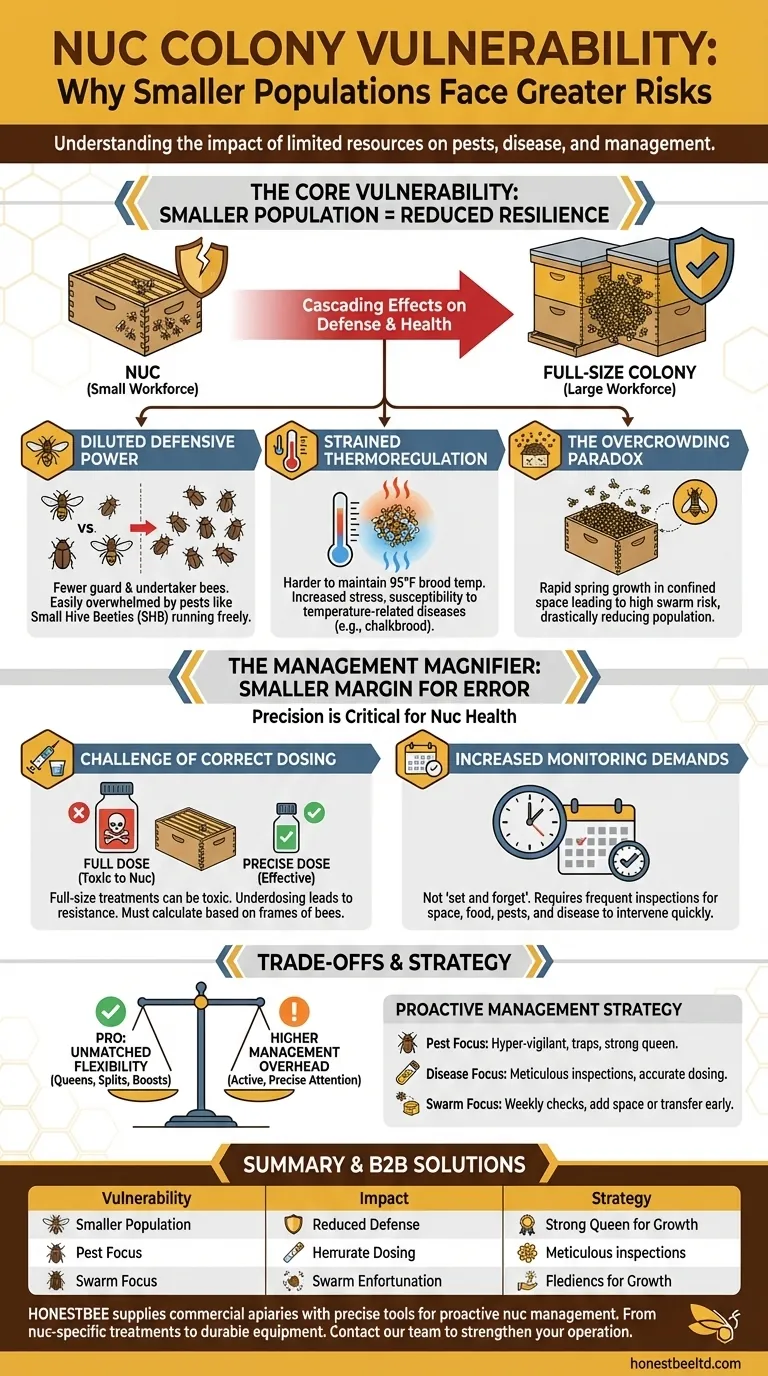

核心的な脆弱性:個体数

分蜂群とフルサイズのコロニーの根本的な違いは、ミツバチの数です。この単一の要因が、コロニーが自身を守り、健康な内部環境を維持する能力に連鎖的な影響を与えます。

希薄な防御力

個体数が少ないということは、入り口を巡回する番蜂が少なく、害虫を排除する「葬儀屋」蜂も少ないことを意味します。

このため、ハチノスツヅリガ(SHB)のような害虫の格好の標的となります。強力で個体数の多いコロニーは、しばしばハチノスツヅリガを隅に「追い詰め」、プロポリスで閉じ込めることができます。分蜂群の少ない働き蜂はすぐに圧倒され、ハチノスツヅリガが自由に動き回り、女王蜂を悩ませ、幼虫の巣板に卵を産むことを許してしまいます。

過密のパラドックス

小さいながらも、分蜂群は特に春の蜜源期には驚くべき速さで個体数を増やすことができます。

限られた空間でのこの急速な成長は、高圧的な環境を作り出します。ミツバチはすぐに幼虫と食料のためのスペースを使い果たし、分蜂する可能性がはるかに高くなります。分蜂はコロニーの個体数を劇的に減少させ、以前よりもさらに脆弱な状態にしてしまいます。

ひっ迫した体温調節

健康な幼虫を育てるためには、ミツバチのコロニーは安定した育児圏の温度を約95°F(35°C)に維持する必要があります。

分蜂群の小さなミツバチの集団は、フルサイズのコロニーの大きな熱質量と比較して、この熱を生成し保持するためにはるかに懸命に働かなければなりません。温度の変動は幼虫にストレスを与え、チョーク病やその他の温度関連の病気にかかりやすくします。

管理の拡大:誤差の許容範囲の縮小

分蜂群の管理には、養蜂家からのより高い精度と注意が必要です。コロニーの小ささが、管理上のあらゆる間違いの結果を増幅させます。

正確な投与の課題

ほとんどの害虫や病気の治療薬(バロアダニの薬など)は、フルサイズの10フレームコロニー用に開発され、投与量が設定されています。

5フレームの分蜂群に全量を投与すると、毒性があり、ミツバチや女王蜂を傷つけたり殺したりする可能性があります。過少投与も同様に問題があり、害虫や病気を制御できず、治療抵抗性を助長する可能性があります。養蜂家は、ラベルを注意深く読み、分蜂群の個体数に基づいて、減量された適切な投与量を計算する必要があります。

監視要求の増加

安定した確立された巣箱に適用するような「設定して忘れる」という考え方で分蜂群を管理することはできません。

急速な成長の可能性と脆弱性のため、分蜂群はより頻繁な検査を必要とします。養蜂家は、害虫の圧力、病気の兆候、利用可能なスペース、十分な食料貯蔵を常にチェックし、必要に応じて迅速に介入する必要があります。

トレードオフの理解

これらの脆弱性にもかかわらず、分蜂群は現代の養蜂において不可欠なツールです。その目的を理解することで、これらのトレードオフが管理する価値がある理由が明確になります。

利点:比類のない柔軟性

分蜂群は養蜂家にとって究極のリソースです。新しい女王蜂を育てたり、分割して養蜂場を拡大したり、予備の女王蜂を保持したり、幼虫とミツバチのフレームで弱い生産コロニーを強化したりするのに最適です。

欠点:高い管理コスト

この柔軟性の代償は注意です。分蜂群は、手入れが簡単という意味での「初心者向け巣箱」ではありません。健康を保ち、分蜂したり害虫に屈したりするのを防ぐためには、積極的で正確かつ頻繁な管理が求められます。

これをあなたの養蜂場に適用する方法

あなたの管理戦略は、小さなコロニーに固有のリスクに直接基づいているべきです。

- 害虫予防に重点を置く場合:ハチノスツヅリガに細心の注意を払ってください。分蜂群専用のハチノスツヅリガトラップを使用し、分蜂群が強くてよく交尾した女王蜂を持ち、急速で健康な個体数増加を促し、巣箱をよりよく防御できるようにしてください。

- 病気管理に重点を置く場合:検査中の注意深い観察と、治療薬を適用する際の細心の注意を優先してください。常に、箱のサイズではなく、ミツバチのフレーム数に基づいて薬剤の投与量を調整してください。

- 分蜂制御に重点を置く場合:春の間は毎週検査を実施してください。1〜2フレームの幼虫を取り除いてより大きな巣箱に追加するか、または5フレームすべてを占有したらすぐにコロニー全体をフルサイズの巣箱に移す準備をしてください。

積極的な管理は、分蜂群を脆弱な単位から、強力で柔軟な養蜂資産へと変えます。

要約表:

| 脆弱性要因 | 分蜂群への影響 | 主要な管理戦略 |

|---|---|---|

| 個体数の少なさ | ハチノスツヅリガなどの害虫に対する防御力の低下。 | 急速な個体数増加のために、強くてよく交尾した女王蜂を確保する。 |

| 急速な成長 | 限られた空間での急速な過密化による分蜂のリスクが高い。 | 毎週検査を実施し、スペースを追加するか、完全な巣箱に移す準備をする。 |

| 体温調節 | 安定した育児圏の温度を維持するのが難しく、ストレスが増加。 | チョーク病などの温度関連の病気を監視する。 |

| 治療薬の投与 | フルサイズのコロニー用治療薬は毒性がある可能性があり、過少投与は効果がない。 | ミツバチのフレーム数に基づいて、投与量を細心の注意を払って計算し適用する。 |

あなたの養蜂場で、分蜂群の固有のリスクを管理していますか? HONESTBEEは、商業養蜂場および養蜂設備販売業者に、積極的な分蜂群管理に必要な精密なツールと専門家グレードの資材を提供しています。分蜂群専用の害虫駆除ソリューションから、急速なコロニー拡大のために設計された耐久性のある設備まで、私たちはあなたの分蜂群を強力で柔軟な資産に変えるための卸売リソースを提供します。今すぐ当社のチームにご連絡ください。お客様の特定のニーズについて話し合い、養蜂事業を強化しましょう。

ビジュアルガイド

関連製品

- 4 養蜂のためのフレームのプラスチック Nuc 箱 蜂の Nuc 箱

- プロフェッショナル・ハイブ フロント・エントランス ビーフィーダー

- HONESTBEE プロ用ロングハンドルハイブツール(精密切断ブレード付

- プロ用多機能ステンレス製蜂の巣ツール

- Boardman エントランス養蜂用フィーダー 耐久性に優れた亜鉛メッキ鋼と木製構造