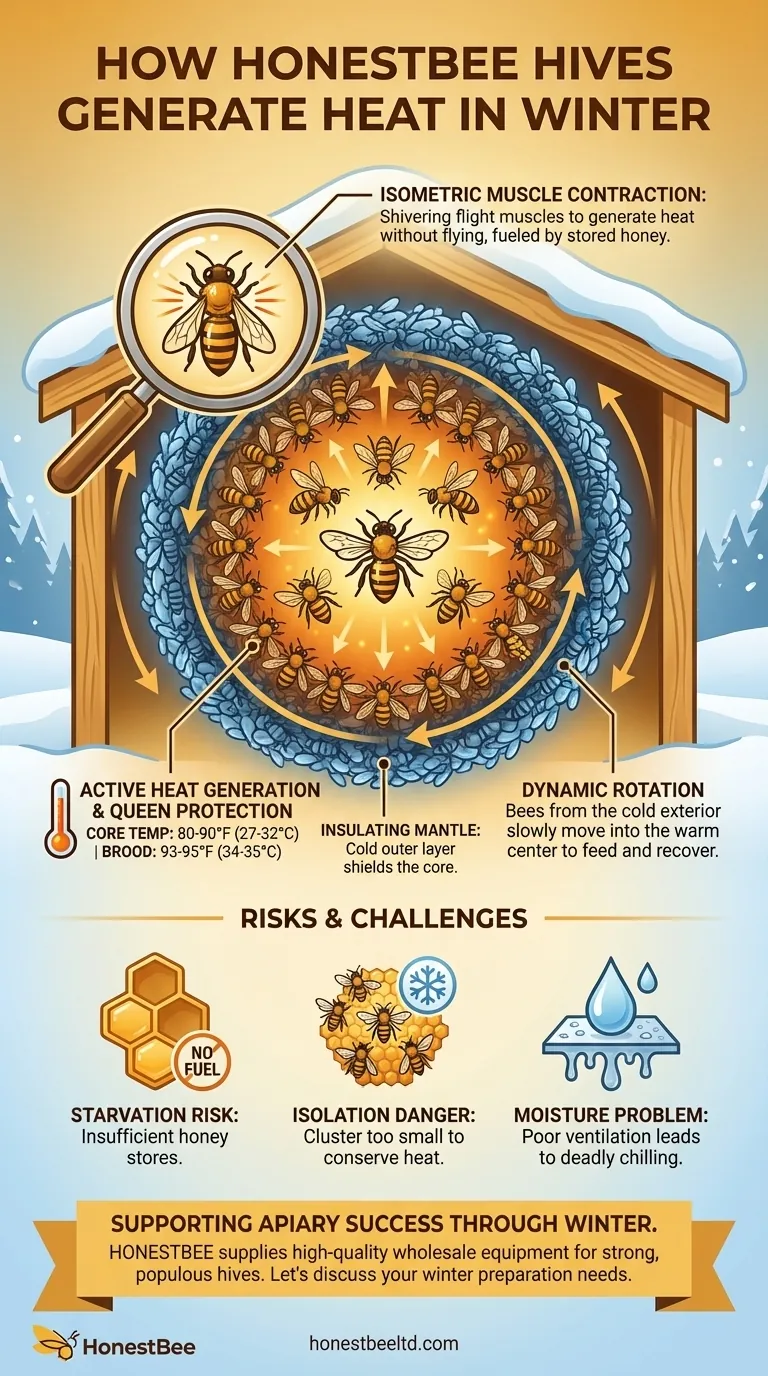

寒さを生き延びるため、ミツバチは集団行動と個体生理学の洗練されたシステムを採用しています。彼らは内部の炉ではなく、羽を動かさずに強力な飛翔筋を振動させることで熱を発生させます。この筋肉活動は、密接に集まって球状になることと相まって、外の空気が凍えるような寒さであっても、コロニーがその中心で生命を維持する温度を保つことを可能にします。

ミツバチのコロニーが冬を越すことは、受動的な忍耐の行為ではありません。それは熱工学の積極的なプロセスであり、ミツバチは単一の、協調的な「超個体」として機能し、貯蔵された蜂蜜のみを燃料として熱を生成し、保存します。

冬のクラスター:生きた炉

主要な生存戦略は、冬のクラスターの形成です。これは無作為な集まりではなく、最大の熱効率のために設計された高度に組織化された構造です。

中核メカニズム:等尺性筋収縮

熱自体は個々のミツバチによって生成されます。彼らは羽を固定しますが、巨大な飛翔筋を使い、急速な振動、つまり震えを引き起こします。この等尺性収縮は、蜂蜜に貯蔵された化学エネルギーを飛翔することなく直接熱に変換します。

構造:断熱マントル

クラスターはミツバチの密な球体を形成します。外側のミツバチの層は密に詰め込まれており、触ると冷たい断熱マントルを作り出します。この層は内部のミツバチを保護し、内部のミツバチはより緩やかに配置され、活発に熱を生成しています。

燃料源:液体エネルギーとしての蜂蜜

この激しい筋肉活動には、莫大な量のエネルギーが必要です。コロニー全体の燃料供給源は、夏と秋に貯蔵した蜂蜜です。冬が進むにつれて、クラスターは巣箱の中をゆっくりと上方に移動し、これらの蜂蜜の貯蔵を消費して連続的な熱生成をまかないます。

巣箱の微気候の調整

この努力の目標は、外部の温度に関わらず、クラスター内に安定した微気候を作り出すことです。ミツバチはこの作業において驚くほど正確です。

女王蜂の保護

コロニーの中で最も重要な個体は女王蜂です。彼女は常にクラスターの最も暖かい部分、つまり中心に位置し、彼女の生存と来るべき季節への準備を確実にします。

重要な中心温度

ミツバチはクラスターの中心を安定した温度、通常80-90°F(27-32°C)に保つように働きます。これは、女王蜂が最初の卵を産み始める1月頃にはさらに重要になります。幼虫は適切に発育するために、常に93-95°F(34-35°C)に保たれなければなりません。

動的な交代:負担の分担

冷たい外側のマントルにいるミツバチは、単に死んでしまうわけではありません。ゆっくりとした、しかし絶え間ない交代があり、外側のミツバチは暖かい内部に移動して餌を食べ、回復し、中心のミツバチは外側に循環し、断熱層での役割を交代します。

トレードオフとリスクの理解

この生存戦略は効果的ですが、代謝的にコストがかかり、重大なリスクを伴います。コロニーの冬の生存は決して保証されません。

餓死のリスク

最も差し迫った危険は燃料切れです。冬の期間と厳しさに比べてコロニーの蜂蜜貯蔵が不十分な場合、熱を発生させることができず、凍死してしまいます。寒い冬ほど、より多くの燃料が消費されます。

孤立の危険

クラスターの効率はその大きさに依存します。小さなコロニーは表面積対体積比が大きく、熱をはるかに速く失います。十分な蜂蜜があっても、個体数が少なすぎると、深い寒さを生き延びるのに十分な大きさのクラスターを形成できません。

湿気の問題

蜂蜜を代謝すると、熱と水蒸気という2つの副産物が生成されます。熱が目的である一方で、水蒸気は致命的になる可能性があります。巣箱が適切に換気されていない場合、この湿気が冷たい表面で凝結し、クラスターに滴り落ちてミツバチを冷やし、死に至らせることがあります。

この理解の応用

コロニーがどのように熱を発生させるかを理解することは、その複雑な生物学を理解し、養蜂家にとってはその生存を確保するための鍵となります。

- もしあなたが単に自然に魅了されているなら: ミツバチのコロニーが、個々のミツバチでは生き残れないような状況を生き延びるために、単一の「超個体」として機能していることを認識してください。

- もしあなたが冬の準備をしている養蜂家なら: あなたの2つの主な優先事項は、コロニーが十分な蜂蜜の貯蔵を持ち、熱効率の良いクラスターを形成するのに十分な個体数を持っていることを確認することです。

- もしあなたが生物学を学んでいるなら: 重要なメカニズムは等尺性筋収縮であり、既存の生物学的システム(飛翔)を新しい機能(体温調節)のために再利用する完璧な例です。

個々の生理機能と集団行動を統合することにより、ミツバチのコロニーは冬の厳しい現実に対して自らの生存を設計します。

要約表:

| 主要要素 | 冬の生存における機能 |

|---|---|

| 等尺性収縮 | ミツバチは飛翔筋を振動させて、飛ばずに熱を発生させます。 |

| 冬のクラスター | 生きた炉として機能する、ミツバチの密な球体です。 |

| 断熱マントル | 外側のミツバチの層が、内部のコアのために熱を保持します。 |

| 蜂蜜貯蔵 | 熱生産のためのエネルギーに変換される燃料源です。 |

| コア温度 | 女王蜂と幼虫を保護するために、80-90°F(27-32°C)に維持されます。 |

あなたの養蜂場が冬に備えて適切な物資を確保していることを確認してください。 冬のクラスターの成功は、十分な資源を持つ強力なコロニーにかかっています。HONESTBEEは、商業養蜂場や養蜂器具販売業者に、健康で個体数の多い巣箱をサポートするために必要な高品質で卸売に特化した器具と物資を提供しています。巣箱の部品から給餌システムまで、養蜂家が効果的な体温調節が可能な頑丈なコロニーを育成するためのツールを提供します。

冬の準備のニーズについて話し合いましょう。 今すぐ専門チームにお問い合わせください。コロニーの生存とあなたの事業の成功をサポートする信頼性の高い設備を手に入れましょう。

ビジュアルガイド

関連製品

- HONESTBEE プレミアム・イタリア式蜂の巣ツール(ハードウッドハンドル付

- HONESTBEE 人間工学に基づいた養蜂用ステンレス製巣箱ツール

- 養蜂用ダダントサイズ木製巣箱

- 養蜂用安全ロックバックル付きプロ用亜鉛メッキハイブストラップ

- プレミアムコットン製 補強フェンシングベール付き 養蜂スーツ

よくある質問

- 非常に攻撃的なコロニーの女王蜂を交換する方法は?安全な女王蜂の交換のために誘発された後継を使用する

- 自動化された環境モニタリングシステムは、農薬がミツバチのコロニーに与える影響を防ぐ上でどのように役立ちますか?

- プロの養蜂機器は近代化にどのように貢献しますか?商業養蜂場の生産性を向上させる

- 合成育児フェロモン供給における半透性プラスチックバッグの機能は何ですか? 巣の生産性を最大化する

- 新たに到着したミツバチのパッケージの初期ケアに関わる主な要因は何ですか?成功へのガイド

- 蜂箱の振動を監視する上で、加速度計はマイクに代わる信頼性の高い選択肢としてどのように機能しますか?プロポリス耐性監視

- 伝統的な丸太巣箱から最新の商業用巣箱システムへの移行は、生産能力にどのような影響を与えますか?

- コロイド金免疫クロマトグラフィーに基づくラピッドテストストリップは、現場検査のニーズにどのように対応しますか?迅速な蜂蜜スクリーニング