その関係は直接的であり、しばしば直感に反します。すなわち、より大きく、より多くのミツバチがいるコロニーは、小さなコロニーよりもはるかに速く食料を消費します。これは、急な蜜や花粉の流入不足の際に、最も大きく、一見最も強い巣箱が飢餓に対して最も脆弱であり、最初に緊急給餌が必要になる可能性があることを意味します。

食料不足の際、大規模なコロニーの数の強さは弱点となります。その高い代謝率と膨大な個体数は、「燃焼率」を生み出し、驚くべき速さで蜂蜜の貯蔵を枯渇させるため、養蜂家によるより綿密な監視が求められます。

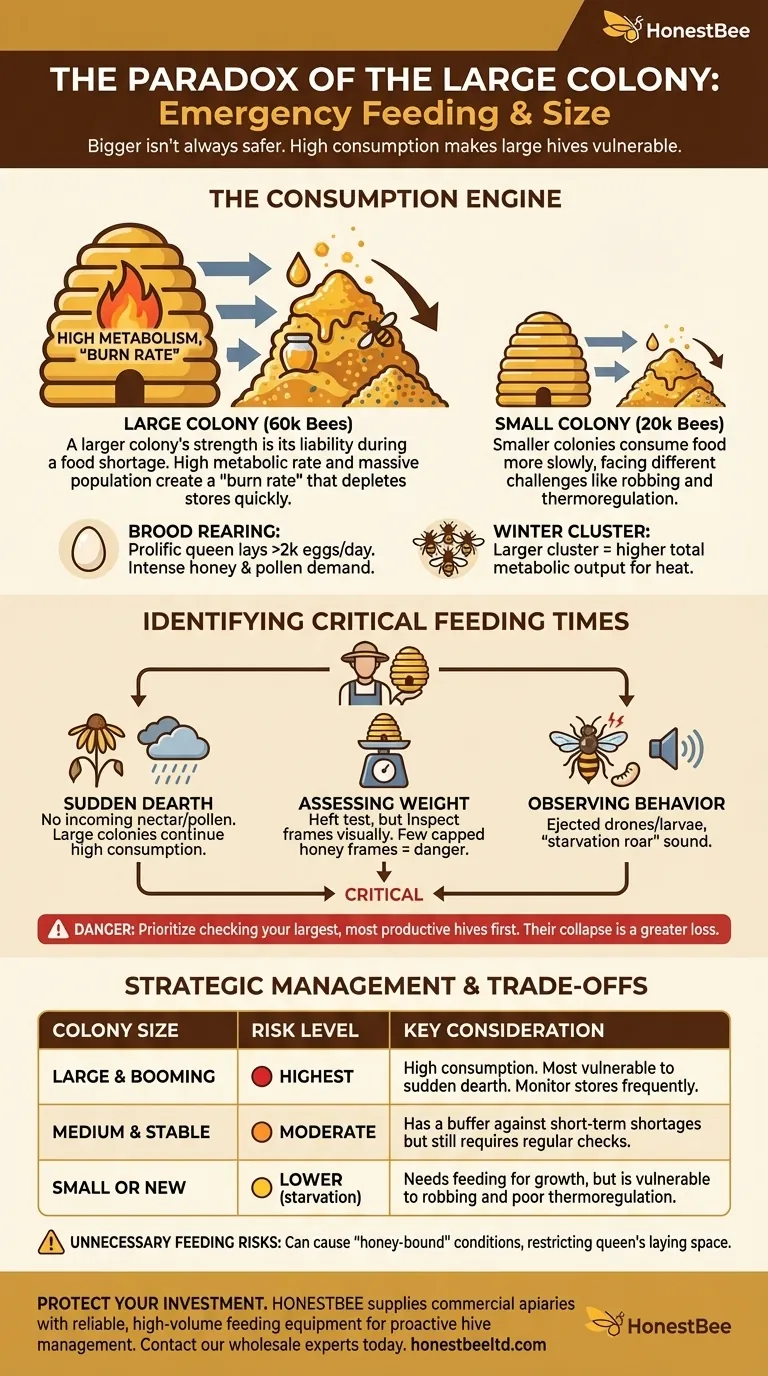

大規模コロニーのパラドックス

多くの養蜂家は、大きく繁栄しているコロニーは自給自足だと考えがちです。しかし実際には、その大きさは資源に対する大きな需要を生み出し、急激な環境変化に対して脆弱にします。

個体数が多いほど消費量も多い

基本的な原理は単純な計算です。60,000匹のミツバチがいる巣箱は、20,000匹の巣箱よりも、日々のエネルギーのために実質的に多くの蜂蜜を必要とし、タンパク質のために多くの花粉を必要とします。

サプライチェーンの混乱時の大都市と小都市を考えてみてください。大都市の資源は、その人口の多さのために、はるかに早く枯渇するでしょう。

育児の要求

消費の主な要因は育児圏です。強いコロニーの多産な女王蜂は、1日に2,000個以上の卵を産むことができます。

この幼虫を成熟させるには、膨大で絶え間ない花粉(タンパク質と脂肪のため)と蜂蜜(エネルギーのため)の供給が必要です。大きく拡大する育児圏は強力なエンジンとして機能し、コロニーの貯蔵食料を急速に消費します。

冬のクラスターの代謝

冬の間、ミツバチは熱を発生させて寒さをしのぐためにクラスターを形成します。大きなクラスターはより多くのミツバチが熱を発生させますが、温めるべき総質量も大きくなります。

これは、より高い代謝出力と、したがって冬の間により高い蜂蜜消費率を必要とします。大規模なコロニーは、小さなコロニーよりも数週間、あるいは数ヶ月早く冬の貯蔵を使い果たしてしまうことがあります。

緊急給餌が重要となる時期の特定

食料不足の兆候を認識することは、特に急速に衰退する可能性のある大規模なコロニーを管理する上で、養蜂家にとって重要なスキルです。

突然の不足の危険性

不足(dearth)とは、蜜や花粉の流入が不足する期間のことです。これは季節の変化、干ばつ、あるいは採餌蜂が飛べなくなるような寒くて雨の多い一週間によって引き起こされることがあります。

継続的な蜜源を期待して急速に個体数を増やしていた大規模なコロニーは、突然の不足に最も脆弱です。資源が流入しなくなっても、その高い消費率は続きます。

巣箱の重さと貯蔵量の評価

最も信頼できる方法は直接検査です。巣箱を後ろから傾ける簡単な「持ち上げテスト」で、おおよその重さを把握できます。驚くほど軽い巣箱は、大きな危険信号です。

しかし、だまされてはいけません。大規模なコロニーは、ミツバチ自体の重さのために重く感じることがあります。巣箱を開けて、フレームを目視で検査する必要があります。蓋がされた蜂蜜のフレームを探し、ほとんど見当たらない場合は、コロニーは危険な状態にあります。

ミツバチの行動観察

飢餓寸前のコロニーは、明らかなストレスの兆候を示すことがあります。コロニーが資源を節約しようとするため、着陸板に排出された雄蜂や発育中の幼虫が見られるかもしれません。

もう一つの兆候は、巣箱内から聞こえる異常に大きな「飢餓のうなり声」で、これは満足しているコロニーの通常の羽音とは異なります。

トレードオフとリスクの理解

緊急給餌は強力なツールですが、正しく使用する必要があります。コロニーのニーズを誤解すると、新たな問題が生じる可能性があります。

強いコロニーを見落とすリスク

養蜂家が犯しがちな最大の間違いは、小さくて弱い巣箱ばかりを心配し、大きな巣箱は大丈夫だと考えてしまうことです。最も生産性の高いコロニーは、食料不足の際には最も脆弱であることがよくあります。

まず、最も大きな巣箱の食料貯蔵量を優先的に確認してください。それらが崩壊することは、生産性と遺伝子のより大きな損失を意味します。

不必要な給餌のデメリット

必要のないコロニーに給餌することは有害となる可能性があります。蜜源があるときに過剰な砂糖シロップを与えると、ミツバチはそれを育児圏に貯蔵するかもしれません。

これは「ハニーバウンド」の状態を作り出し、女王蜂が卵を産むための空のセルがなくなってしまいます。これによりコロニーの成長が著しく制限され、望まない分蜂を引き起こすことさえあります。

小さなコロニーには独自のリスクがある

小さなコロニーは食料をゆっくり消費しますが、異なる課題に直面します。彼らはより強いコロニーによる盗蜜から身を守るのに苦労し、給餌するとそのリスクが高まります。

また、体温調節がより困難であり、小さな冬のクラスターは、クラスターが十分な熱を発生させるには小さすぎる場合、十分な食料があっても寒さで死んでしまう可能性があります。

コロニーの大きさに合わせた実践的な戦略

給餌と検査の戦略は、各コロニーの特定のニーズに合わせて調整する必要があります。

- 主要な巣箱が大きく繁栄している場合:特に天候の変化時や蜜源の終わりには、貯蔵量を最も頻繁に監視する必要があります。飢餓リスクに関しては、これが最優先事項です。

- 中規模で安定したコロニーがある場合:短期的な不足に対しては適度な緩衝材となります。定期的なチェックは依然として必要ですが、大規模なコロニーが直面するような突然の崩壊には陥りにくいです。

- 小さかったり新しいコロニーがある場合:その主な課題は強さを築くことであり、即座の飢餓ではありません。給餌は育児とワックス生産を刺激するためによく使用されますが、盗蜜から保護するために巣門縮小器を使用する必要があります。

コロニーの大きさに合わせて警戒を怠らないことで、ミツバチを積極的にサポートし、壊滅的な損失を防ぐことができます。

要約表:

| コロニーの大きさ | リスクレベル | 主な考慮事項 |

|---|---|---|

| 大規模&繁栄中 | 最高 | 高い消費率により、突然の不足に最も脆弱。貯蔵量を頻繁に監視すること。 |

| 中規模&安定 | 中程度 | 短期的な不足に対する緩衝材があるが、定期的なチェックは依然として必要。 |

| 小規模または新規 | 低(飢餓)/高(その他のリスク) | 成長のために給餌が必要だが、盗蜜や体温調節不良に脆弱。 |

投資を保護し、壊滅的な巣箱の損失を防ぎましょう。 HONESTBEEは、大規模なコロニーを効果的に管理するために必要な、信頼性の高い大量給餌装置と備品を商業養蜂場や養蜂器具販売業者に提供しています。バルクフィーダーから不可欠な保護具まで、私たちは積極的な巣箱管理のためのツールを提供します。今すぐ当社の卸売専門家にお問い合わせください。

ビジュアルガイド

関連製品

- HONESTBEE エントランス ビーフィーダー 養蜂用巣箱栄養ソリューション

- クラシック・ボードマン エントランス ビーフィーダー ハイブフロントフィーディングソリューション

- Boardman エントランス養蜂用フィーダー 耐久性に優れた亜鉛メッキ鋼と木製構造

- HONESTBEE エントランス ビーフィーダー 効率的な養蜂用ハイブフロントリキッドフィーディングソリューション

- プロフェッショナル・ハイブ フロント・エントランス ビーフィーダー