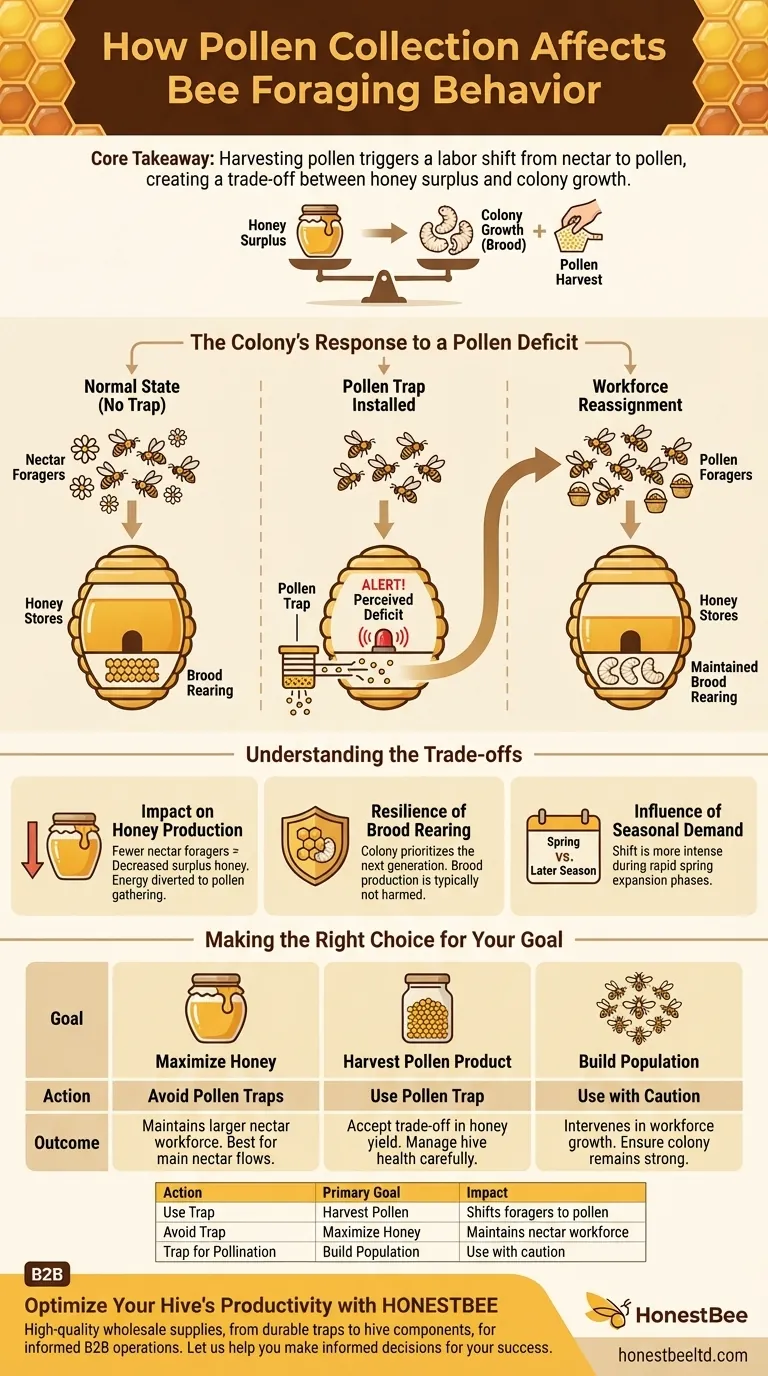

巣箱から花粉を採取すると、コロニーの採餌労働力内で行動の変化が直接引き起こされます。トラップによって除去された花粉を補うために、巣箱は蜜を集めていたミツバチを再割り当てし、代わりに花粉を集める任務に就かせます。これによりコロニーの育児のニーズは満たされますが、多くの場合、蜂蜜の生産量が減少するという代償が伴います。

重要な点は、ミツバチのコロニーは自己調節システムであり、自己の生存を最優先するという点です。養蜂家が花粉を収穫すると、コロニーは労働力を蜜(エネルギー貯蔵)から花粉(育児)へとシフトすることで適応し、蜂蜜の余剰とコロニーの成長との間の直接的なトレードオフが明らかになります。

花粉不足に対するコロニーの反応

花粉の中心的な役割

花粉はコロニーにとってタンパク質、脂肪、ミネラルの唯一の供給源です。新しいミツバチ、つまり育児を育てるために絶対に不可欠です。

コロニーが特に春先に育児巣を拡大するにつれて、発達中の幼虫に栄養を与えるための花粉の需要が急増します。

不足の検出

養蜂家が花粉トラップを設置すると、入ってくる採餌者の脚から花粉の塊が削り取られます。巣箱内のミツバチは、利用可能なタンパク質の減少をすぐに感知します。

この認識された不足は、コロニーの食料安全保障、特に幼虫のための安全が危険にさらされているという強力な内部シグナルとして機能します。

労働力の再割り当て

コロニーの反応は迅速かつ効率的です。採餌部隊の一部を転用します。

蜜の採集を専門としていたミツバチが花粉採餌者に転換されます。この目覚ましい柔軟性により、コロニーはタンパク質不足に即座に対処し、育児生産を維持することができます。

トレードオフの理解

蜂蜜生産への影響

この行動の適応には、直接的かつ論理的な結果があります。蜜を集めるミツバチの数が減少します。

蜜は蜂蜜の原料であるため、これらの採餌者を再割り当てすると、コロニーが生産できる余剰蜂蜜の量が減少することがほぼ常に生じます。蜂蜜として貯蔵されたであろうエネルギーは、代わりに不足している花粉を集めるために費やされます。

育児の回復力

コロニーの最優先事項は次世代です。採餌者の転換は、この優先事項を保護するための非常に効果的な戦略です。

花粉トラップが作動していても、コロニーの補償メカニズムは通常非常に効果的であり、育児生産が損なわれることはありません。女王蜂は産卵を続け、幼虫は発達するために必要な栄養を受け取ります。

季節的需要の影響

このトレードオフの激しさは、コロニーのニーズによって異なります。春の急速な拡大期にある巣箱は、自然に高い花粉需要があります。

この時期に花粉トラップを使用すると、育児が減速している可能性のあるシーズンの後半に使用する場合よりも、採餌者のより大きなシフトが引き起こされます。

あなたの目標に合った正しい選択をする

花粉を収穫するという決定は、あなたの目的とコロニーの自然な優先順位を比較検討することを必要とします。

- もしあなたの主な焦点が最大の蜂蜜生産であるなら: 労働力を引き抜いてしまうため、特に主要な蜜の流動期には花粉トラップの使用を避けてください。

- もしあなたの主な焦点が製品としての花粉の収穫であるなら: 潜在的な蜂蜜の収量を花粉と交換していることを受け入れ、コロニーが強く健康なままであることを保証するために巣箱を管理してください。

- もしあなたの主な焦点が受粉のための大規模な個体群の構築であるなら: 慎重に使用してください。なぜなら、あなたが必要とする強力な労働力を生み出すプロセスに介入していることになるからです。

この基本的な行動のトレードオフを理解することで、あなたの養蜂の目標とコロニーの健康に合致する情報に基づいた決定を下すことができます。

要約表:

| 行動 | 主な目的 | 採餌行動への影響 | 主な考慮事項 |

|---|---|---|---|

| 花粉トラップを使用する | 花粉の収穫 | 採餌者を蜜から花粉採集にシフトさせる | 蜂蜜生産のトレードオフを受け入れる |

| 花粉トラップを避ける | 蜂蜜の最大化 | より大きな蜜採集労働力を維持する | 主要な蜜の流動期に最適 |

| 受粉のためにトラップを使用する | 個体群の構築 | 注意して使用する。労働力の成長に影響を与える可能性がある | コロニーが強く健康なままであることを確認する |

HONESTBEEであなたの巣箱の生産性を最適化しましょう

花粉生産と蜂蜜生産の間の微妙なバランスを理解することは、養蜂を成功させるための鍵です。商業養蜂場を管理しているか、養蜂器具の販売業者であるかにかかわらず、あなたの巣箱の健康と収穫の目標をサポートするためには、適切な供給品を持っていることが不可欠です。

HONESTBEEは、卸売中心の事業を通じて高品質の養蜂用品と器具を供給しています。耐久性のある花粉トラップから不可欠な巣箱のコンポーネントまで、コロニーを効果的に管理するために必要なツールを提供します。

あなたの事業のために情報に基づいた決定を下すお手伝いをさせてください。 当社のチームに今すぐお問い合わせいただき、お客様固有のニーズについてご相談の上、当社の製品がお客様の成功にどのように貢献できるかをご確認ください。

ビジュアルガイド

関連製品

- HONESTBEE 人間工学に基づいた養蜂用ステンレス製巣箱ツール

- 養蜂用プロフェッショナルデュアルエンドステンレススチールハイブツール

- ハイブツール一体型プロフェッショナル3バーフレームグリップ

- フルセット養蜂電子蜂毒コレクター機械蜂毒収集用デバイス

- 養蜂用安全ロックバックル付きプロ用亜鉛メッキハイブストラップ