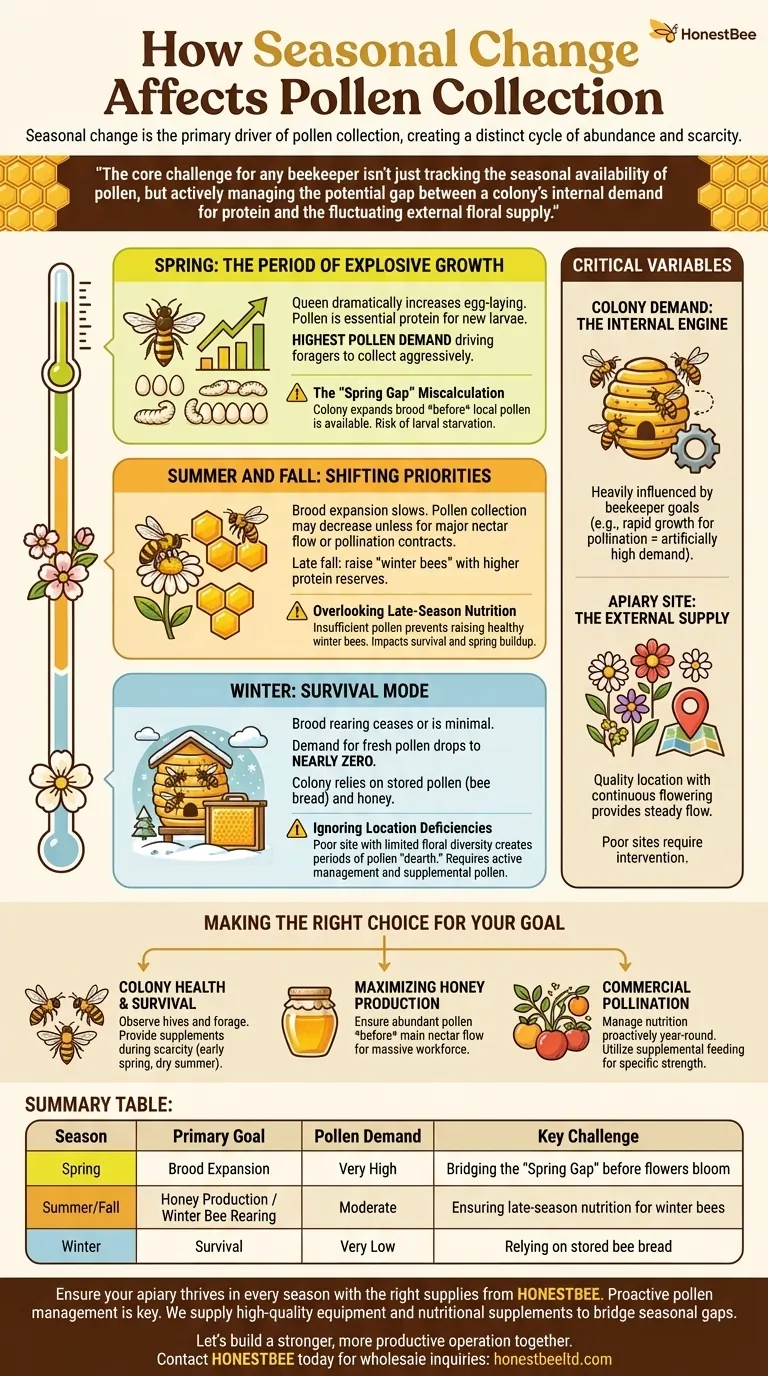

季節の変化は花粉採取の主な原動力であり、豊富な時期と不足する時期の明確なサイクルを生み出します。ミツバチのコロニーによる花粉の需要は、日照時間の増加と開花植物が育児圏の急速な拡大を促す春先にピークを迎えます。この需要は、新しいハチを育てるためのタンパク質に対するコロニーの内部的な必要性に根本的に結びついています。

養蜂家にとっての核心的な課題は、花粉の季節的な利用可能性を追跡することだけでなく、コロニーのタンパク質に対する内部的な需要と、変動する外部の植物の供給との間の潜在的なギャップを積極的に管理することです。

花粉需要の季節的リズム

コロニーが花粉を必要とする量は一定ではありません。それは、繁殖と生存のサイクルに直接関連した、予測可能な年間パターンに従います。

春:爆発的な成長の時期

早春には、女王蜂は産卵率を劇的に上げます。花粉は、この新しい世代の幼虫に与えるために使用される不可欠なタンパク質源です。

この育児の急増は、年間を通じて最も高い花粉需要を生み出し、採餌蜂に早咲きの花から積極的に花粉を集めさせます。

夏と秋:優先順位の移行

季節が進むにつれて、育児の拡大率は通常鈍化します。大規模なハチの個体群が豊富な蜜の流れ(蜂蜜を生産するため)や商業的な受粉契約のために必要とされない限り、花粉採取は減少する可能性があります。

晩秋には、コロニーは冬を越すために高いタンパク質貯蔵量を持つ「越冬蜂」を育てるために花粉を集めます。

冬:生存モード

ほとんどの気候では、冬の間、育児は停止するか最小限になります。その結果、新鮮な花粉の需要はほぼゼロにまで低下します。

コロニーは、春が再び訪れるまで、貯蔵された花粉(ビーブレッド)と蜂蜜に頼って自らを維持します。

季節を超えて:2つの重要な変数

季節が全体的なリズムを設定しますが、花粉採取の成功を決定する他の2つの要因があります。それは、コロニーの特定のニーズと物理的な場所です。

コロニーの需要:内部エンジン

コロニーの花粉需要は純粋に自然なものではなく、養蜂家の目標に大きく影響されます。

もし目標が受粉作業のための急速な個体数増加である場合、たとえ自然の春のピーク期外であっても、花粉の需要は人為的に高く維持されます。

養蜂場の立地:外部供給

養蜂場の立地の質は極めて重要です。多様で連続した開花植物がある場所は、年間を通じて安定した花粉の流れを提供できます。

逆に、植物の多様性が限られた悪い立地は、花粉の「欠乏」期間を作り出し、養蜂家に介入を強いることになります。

落とし穴を理解する

花粉の利用可能性を管理するには、コロニーのニーズと自然の供給との不一致から生じる一般的な問題を予測する必要があります。

「春のギャップ」の誤算

一般的な問題は、コロニーが地元の花粉源が利用可能になる前に、暖かい天候に応じて育児圏の拡大を開始してしまうことです。この需要と供給のギャップは、幼虫の飢餓とコロニーの発展における大きな後退につながる可能性があります。

晩夏の栄養の無視

春の蓄積だけに焦点を当てるのは間違いです。晩夏と秋に十分な花粉がないと、コロニーが健康で丈夫な越冬蜂を育てることができなくなります。

これは、コロニーが冬を生き延び、翌春に力強く成長する能力に直接影響します。

立地の欠陥の無視

栄養サポートの計画なしにコロニーを悪い場所に置く養蜂家は、失敗する運命にあります。環境だけに頼るのは、最高の立地でのみ実行可能です。ほとんどの場所では、不足が発生した場合に備えて、積極的な管理と補給用花粉を提供する準備が必要です。

あなたの目標に合った正しい選択をする

花粉管理へのアプローチは、ミツバチに対する特定の目的に従うべきです。

- もしあなたの主な焦点がコロニーの健康と生存である場合: あなたの巣箱と地元の採餌状況を注意深く観察し、早春や乾燥した夏などの既知の不足期間中に花粉サプリメントを提供する準備をしてください。

- もしあなたの主な焦点が蜂蜜生産の最大化である場合: 大量の労働力を構築し、余剰を集めることができるように、主要な蜜の流れの前に、豊富な花粉供給を確保する必要があります。

- もしあなたの主な焦点が商業的な受粉である場合: 地元の季節に関係なく、コロニーを特定の強さに成長させるために、補給給餌に頼ることが多く、年間を通じて栄養を積極的に管理する必要があります。

結局のところ、花粉の需要と供給のバランスを理解し、管理することが、健康で生産的なコロニーの基盤となります。

要約表:

| 季節 | 主な目標 | 花粉需要 | 主な課題 |

|---|---|---|---|

| 春 | 育児の拡大 | 非常に高い | 花が咲く前の「春のギャップ」を埋めること |

| 夏/秋 | 蜂蜜生産/越冬蜂の育成 | 中程度 | 越冬蜂のための晩夏の栄養を確保すること |

| 冬 | 生存 | 非常に低い | 貯蔵されたビーブレッドに頼ること |

HONESTBEEの適切な用品で、あなたの養蜂場があらゆる季節で繁栄するようにしましょう。

数群の巣箱を管理している場合でも、商業養蜂場に供給する販売業者であっても、積極的な花粉管理はコロニーの健康、蜂蜜生産、受粉の成功の鍵となります。HONESTBEEは、季節のギャップを埋め、特定の目標を達成するために必要な高品質の養蜂機器と栄養補助食品を提供します。

一緒に、より強く、より生産的な事業を築きましょう。

卸売に関するお問い合わせは今すぐHONESTBEEにご連絡ください、お客様のニーズについてご相談ください。

ビジュアルガイド

関連製品

- 養蜂のための専門の柄の長いシリコーンの蜂蜜のスクレーパー

- 養蜂と蜂蜜処理のためのプロフェッショナルワイドブレードハニースクレーパー

- 金属製女王蜂除け用ステンレス製スクレーパー

- 養蜂用安全ロックバックル付きプロ用亜鉛メッキハイブストラップ

- S字フックでしっかり固定できる多用途ラチェット式ハイブストラップ