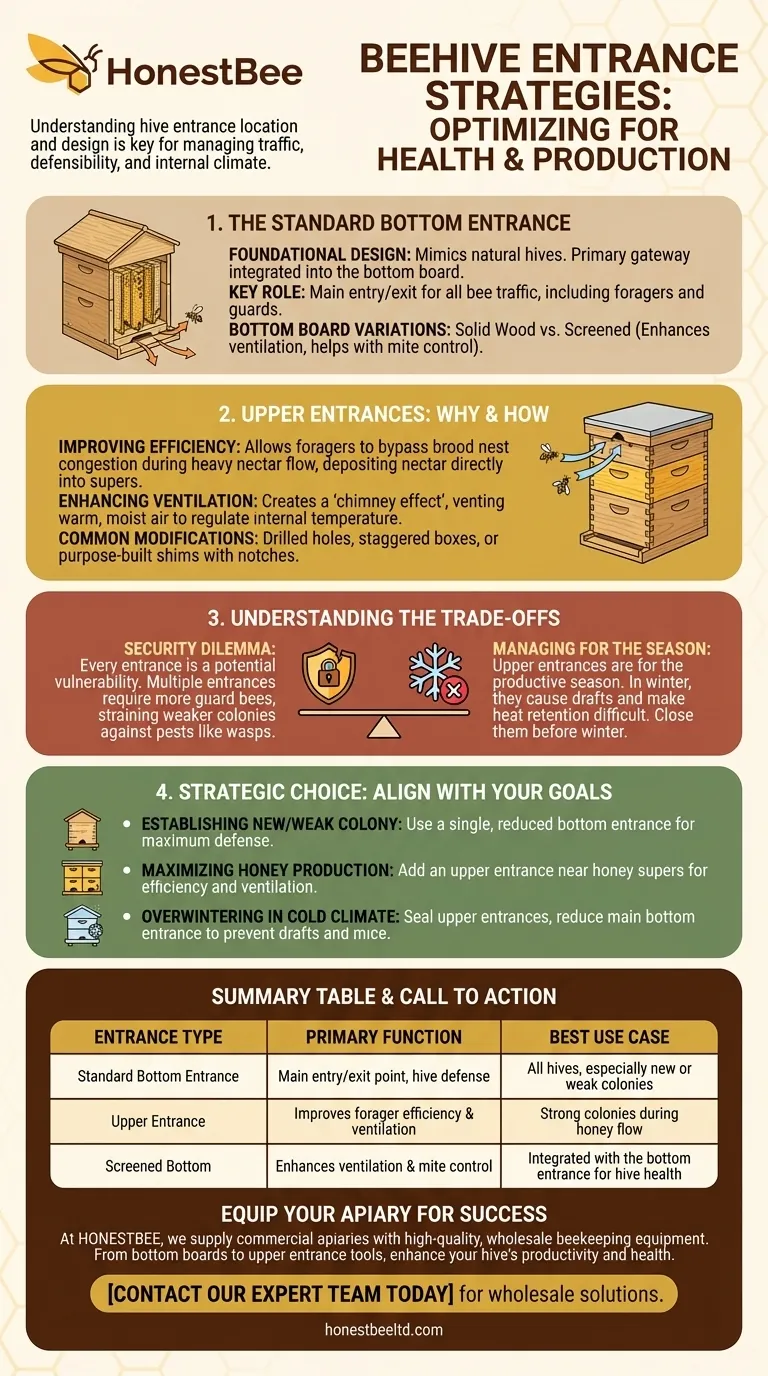

標準的なミツバチの巣箱の場合、主要な入り口はほぼ常に一番下にあり、巣箱の底板に組み込まれています。しかし、養蜂家は、換気や効率に関連する特定の運用上の課題を解決するために、巣箱の上部に追加の入り口を設けることで、この標準的な設定を頻繁に変更します。

巣箱の入り口の位置と数は恣意的なものではありません。それらは、巣箱の防御性、採餌蜂の交通、および内部の気候制御を管理するために養蜂家が行う戦略的な決定です。

標準的な底部の入り口:基本的な設計

ほとんどすべての現代のミツバチの巣箱のデフォルトの構成は、底部に単一の入り口があることです。この設計は、野生のミツバチのコロニーの自然な傾向を模倣しており、巣箱のいくつかの主要な機能を果たします。

底板の役割

入り口は、巣箱の床である底板の重要な特徴です。この単一の出入り口は、資源を集めに出かける採餌蜂や、脅威を監視する警備蜂を含む、すべてのミツバチの交通の主要な玄関口として機能します。

ソリッドボトムとスクリーンボトム

古い巣箱ではソリッドウッドの底板が使用されていましたが、多くの現代のデザインではスクリーンボトムが採用されています。これにより換気が向上し、ダニがスクリーンを通り抜けて巣箱の外に落ちる可能性があるため、ミツバチヘギダニの個体数を監視および管理するのに役立ちます。

養蜂家が追加の入り口を作る理由

単一の底部入り口は、強力で生産的なコロニーにとってボトルネックになる可能性があります。経験豊富な養蜂家は、特に活動が活発な時期に、巣箱の機能を最適化するために上部入り口を追加することがよくあります。

採餌効率の向上

大量の蜜が流れる時期には、蜂蜜貯蔵箱が育児箱の上に置かれます。上部入り口があると、戻ってきた採餌蜂が貯蔵箱に直接飛び込み、下部の育児圏の混雑を迂回して、より迅速に蜜を貯蔵できます。

換気の強化

ミツバチは蜜を脱水して蜂蜜にする必要がありますが、このプロセスではかなりの量の水分が放出されます。上部入り口は「煙突効果」を生み出し、この暖かく湿った空気を巣箱の外に排出し、内部温度を調整するのに役立つ空気の流れを改善します。

一般的な改造方法

上部入り口を作るのは簡単です。養蜂家は、蜂蜜貯蔵箱に単純な1インチの穴を開けたり、箱をわずかにずらしたり重ねたりして小さな隙間を作ったり、専用の入り口を提供する切り欠きのある専用のシムを挿入したりすることがあります。

トレードオフの理解

複数の入り口は利点をもたらす一方で、慎重に管理しなければならない課題も生じさせます。この戦略的な選択には、結果が伴います。

セキュリティのジレンマ

すべての入り口は潜在的なセキュリティの脆弱性です。単一の小さな入り口は、スズメバチや他の巣箱からの盗蜜蜂のような害虫からコロニーが防御しやすいです。複数の入り口はより多くの警備蜂を必要とし、より小さく弱いコロニーの資源を圧迫する可能性があります。

季節ごとの管理

上部入り口は主に生産期のためのツールです。冬には、望ましくない隙間風を作り、コロニーが群れの温度を維持することを困難にする可能性があります。ほとんどの養蜂家は、冬が始まる前に上部入り口を閉じます。

目標に合った正しい選択をする

正しい入り口戦略は、コロニーの現在の状態と環境条件に完全に依存します。

- 新しいまたは弱いコロニーを確立することが主な焦点である場合:単一の縮小された底部入り口を使用して、防御能力を最大化します。

- 強力なコロニーで蜂蜜生産を最大化することが主な焦点である場合:蜂蜜貯蔵箱の近くに上部入り口を追加して、採餌効率と換気を改善します。

- 寒い気候で越冬することが主な焦点である場合:すべての上部入り口が密閉され、隙間風を防ぎ、ネズミを寄せ付けないように主要な底部入り口が縮小されていることを確認します。

最終的に、巣箱の入り口を管理することは、その健康、セキュリティ、および生産性を積極的に影響させるための重要な手段です。

要約表:

| 入り口の種類 | 主な機能 | 最適な使用例 |

|---|---|---|

| 標準底部入り口 | 主な出入り口、巣箱の防御 | すべての巣箱、特に新しいまたは弱いコロニー |

| 上部入り口 | 採餌効率と換気を改善 | 蜜の流れる時期の強力なコロニー |

| スクリーンボトム | 換気とダニ対策を強化 | 巣箱の健康のために底部入り口と統合 |

最適な巣箱管理のために、適切な資材で養蜂場を整える準備はできていますか?

HONESTBEEでは、商業養蜂場や養蜂器具販売業者に、高品質で卸売に特化した養蜂用品を提供しています。耐久性のある底板から効果的な上部入り口を作成するための器具まで、巣箱の生産性と健康を向上させるために必要なツールを提供します。

今すぐ当社の専門チームにお問い合わせください。お客様の特定のニーズについて話し合い、業務を効率化しましょう。

ビジュアルガイド

関連製品

- ビーハイブ・エントランス・レデューサー・ガーディアン ミツバチ用メタルハイブ・エントランス

- 養蜂用多機能スライディング巣箱入口

- 養蜂用多機能回転式巣箱入口ディスク

- 蜂の巣の入口ディスク 蜂の巣のためのプラスチック蜂の入口ディスク

- プロフェッショナル・ハイブ フロント・エントランス ビーフィーダー