ミツバチのコロニーにいつ餌を与えるかについて最も重要なアドバイスは、何をすべきかを尋ねるのをやめ、代わりに巣板の読み方を学ぶことです。ミツバチ自身が、彼らの食料の必要性について知るべきすべてを教えてくれます。これにより、養蜂家の役割はスケジューラーから観察者へと変わります。

あなたの主な目標は給餌カレンダーに従うことではなく、巣の言葉を学ぶことです。巣板は本のページであり、それを読むことを学ぶことで、推測ではなく直接的な証拠に基づいて給餌の決定を下し、コロニーの健康と資源を確実に評価することができます。

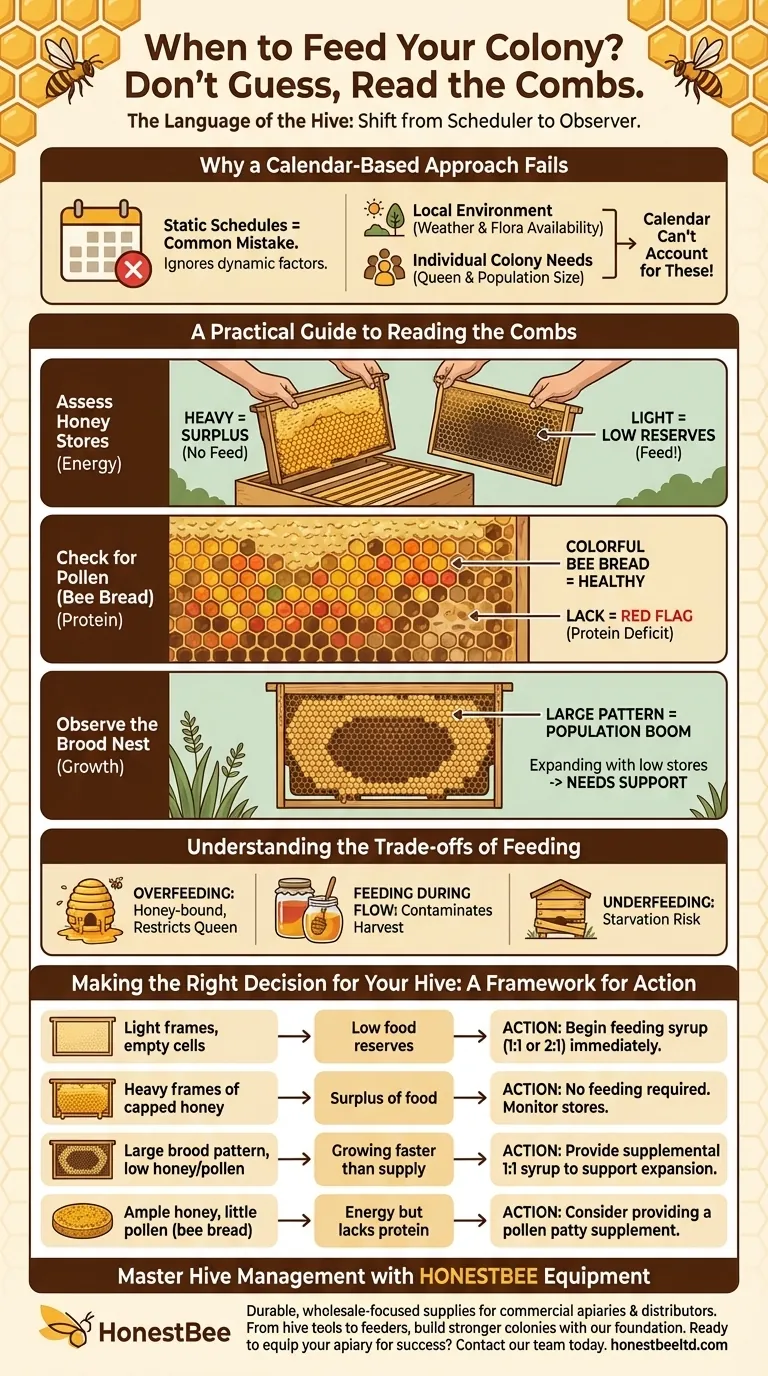

カレンダーベースのアプローチが失敗する理由

給餌に固定スケジュールや一般的なアドバイスに頼ることは、養蜂家が犯す最も一般的な間違いの1つです。コロニーのニーズは動的であり、カレンダーでは対応できない多くの要因に影響されます。

地域の環境の影響

天然の食料源である蜜と花粉の利用可能性は、完全にあなたの地域の天候と植物相に依存します。暖かく湿った春は豊富な資源を生み出し、補助的な給餌を不要にすることがあります。逆に、遅霜や干ばつは「蜜の欠乏」を引き起こし、真夏であってもミツバチが支援を必要とすることがあります。

個々のコロニーのニーズ

すべてのコロニーが同じではありません。活発に拡大しているコロニーで産卵数の多い女王がいる場合、資源をはるかに速いペースで消費します。小さな、より静的なコロニーに過度に積極的に給餌することは、大きなコロニーを飢餓に陥れるのと同じくらい有害な場合があります。

巣板の読み方の実用的なガイド

あなたの仕事は、巣を開けて、ミツバチがすでに集めたデータを解釈することです。これは、フレームの体系的な検査を通じて行われます。

蜂蜜の貯蔵量を評価する

給餌の必要性の最も直接的な指標は、貯蔵されている蜂蜜の量です。育児箱の外側の端からいくつかのフレームをそっと持ち上げます。封蓋された蜂蜜でいっぱいのフレームは余剰を示します。軽くて空のセルが多いフレームは、コロニーが炭水化物貯蔵量が少ないことを示唆しています。健康な巣は、緩衝材として2枚の満杯の蜂蜜フレームを持っているのが理想的です。

花粉(ビーブレッド)を確認する

花粉はミツバチのタンパク質源であり、新しい育児を育てるために不可欠です。育児巣の近くにある、しばしば「ビーブレッド」と呼ばれる色とりどりの詰まった花粉で満たされたセルを探します。さまざまな色のビーブレッドが豊富にあることは、健康的で多様な食事と、タンパク質サプリメントの必要性が低いことを示しています。特に多くの若い幼虫が存在する場合にそれが不足していることは、危険信号です。

育児巣を観察する

育児(卵、幼虫、蛹)の量は、コロニーが将来の成長にどれだけ投資しているかを示します。大きくてしっかりした封蓋育児のパターンは、個体数の急増が間近に迫っていることを意味します。これは健康な女王の兆候ですが、資源の消費がすぐに急増することも意味します。蜂蜜と花粉の貯蔵量が少ないのに育児巣が拡大している場合、そのコロニーは補助的な給餌の最良の候補です。

給餌のトレードオフを理解する

給餌は強力なツールですが、誤って使用すると重大な問題を引き起こす可能性があります。リスクを理解することは、技術を知ることと同じくらい重要です。

過剰給餌の危険性

特に成長の遅いコロニーに過剰なシロップを与えると、「蜂蜜漬け」の巣になる可能性があります。ミツバチは余分なシロップを、女王が卵を産むために必要なセルに貯蔵します。これは育児巣を窒息させ、コロニーの成長を妨げ、最終的には巣の衰退につながる可能性があります。

蜜の流れている時期に給餌するリスク

天然の蜜が豊富にある間にシロップを与えると、ミツバチはその砂糖水を天然の蜜と並べて貯蔵します。これはあなたの蜂蜜の収穫物を汚染するため、純粋な蜂蜜と見なすことができなくなります。また、不必要な費用と労力でもあります。

給餌不足の結果

これは最も直接的なリスクです:飢餓。特に冬に向かう途中や長期間の悪天候の間、十分な食料貯蔵量がないコロニーは死滅します。巣板を読む目標は、これが重大な脅威になるずっと前に介入することです。

あなたの巣のための正しい決定を下す

給餌するかどうかのあなたの決定は、常に特定の観察に対する直接的な反応であるべきです。このフレームワークを使用して、あなたが見たものを明確な行動に変換してください。

- 巣が軽く感じられ、外側のフレームのほとんどが空のセルである場合: ミツバチの食料が不足しており、すぐに適切なシロップ(冬には2:1、春の増強には1:1)の給餌を開始する必要があります。

- 封蓋された蜂蜜でいっぱいの重いフレームがいくつかある場合: ミツバチには余剰があり、給餌の必要はありません。貯蔵量を監視しますが、介入しないでください。

- 大きくて拡大している育児パターンが見られるが、蜂蜜と花粉の貯蔵量が少ない場合: ミツバチは成長に多額の投資をしていますが、食料供給を上回る可能性があります。彼らの拡大をサポートするために補助的な1:1シロップを提供します。

- 蜂蜜は豊富にあるが、花粉(ビーブレッド)がほとんどない場合: ミツバチにはエネルギーがありますが、幼虫を育てるためのタンパク質が不足しています。育児を抑制するのを防ぐために、花粉パティのサプリメントを検討してください。

最終的に、あなたは給餌すべきかどうか不安に思うことから、いつ、なぜ給餌しなければならないかを自信を持って知ることに移行するでしょう。

要約表:

| 観察 | 意味すること | 推奨される行動 |

|---|---|---|

| 軽いフレーム、空のセル | コロニーの食料貯蔵量が少ない。 | 適切なシロップ(1:1または2:1)の給餌を直ちに開始する。 |

| 封蓋された蜂蜜でいっぱいの重いフレーム | コロニーは食料が余剰している。 | 給餌は不要。引き続き監視する。 |

| 大きな育児パターン、蜂蜜/花粉が少ない | コロニーは食料供給よりも速く成長している。 | 拡大をサポートするために補助的な1:1シロップを提供する。 |

| 蜂蜜は豊富、花粉(ビーブレッド)が少ない | コロニーにはエネルギーがあるが、育児のためのタンパク質が不足している。 | 花粉パティのサプリメント提供を検討する。 |

適切な設備で巣の管理を習得する

コロニーに適切に給餌することは、成功する養蜂のほんの一部にすぎません。信頼できる高品質の設備を持つことは、正確な評価を行い、巣の健康をサポートするために不可欠です。

HONESTBEEは、商業養蜂場や養蜂設備販売業者に、巣を効果的に管理するために必要な、耐久性があり卸売に焦点を当てた供給品を提供しています。検査用の頑丈な巣道具から効率的なフィーダーまで、私たちはあなたの事業の成功の基盤を提供します。

成功のために養蜂場を装備する準備はできましたか? 当社のチームに今すぐお問い合わせいただき、卸売のニーズと当社の製品がより強く、より健康なコロニーを構築するのにどのように役立つかについてご相談ください。

ビジュアルガイド

関連製品

- HONESTBEE 業務用ハイブトップビーフィーダーフィーディングソリューション

- 養蜂用ハイブトップフィーダー

- プロフェッショナル・ハイブ フロント・エントランス ビーフィーダー

- HONESTBEE エントランス ビーフィーダー 養蜂用巣箱栄養ソリューション

- HONESTBEE社製プロフェッショナル・インハイブ・フレーム・ビーフィーダー